Bollettino ADAPT 24 gennaio 2022, n. 3

Alla fine – ci auguriamo – si tireranno le somme del lavoro delle commissioni, gruppi di studio, comitati scientifici e quant’altro, istituiti dal ministro Andrea Orlando allo scopo di approfondire i principali temi del lavoro e del welfare. Dopo il rapporto Damiano sui lavori disagiati che è servito per allargare l’ambito di applicazione dell’Ape sociale; dopo la relazione di Saraceno che ha fornito proposte di modifica del RdC; dopo che il gruppo ristretto, appositamente costituito, ha mandato a gambe all’aria (con l’auspicio che se ne tenga conto in occasione del confronto in materia di pensioni) la leggenda di matrice sindacale della separazione tra previdenza e assistenza; l’ultimo elaborato (tra quelli resi noti) ad opera di un gruppo di studio coordinato da Andrea Garnero, economista del lavoro all’OCSE, ha riguardato il tema del <lavoro povero> e pertanto – non poteva essere diversamente – ha riaperto il dibattito sul salario minimo legale, sia pure nel quadro di un ventaglio di proposte diverse, ma in qualche modo concorrenti. Il gruppo, infatti, si è sforzato di ampliare le possibili soluzioni, pur precisando che non esiste quella che da sola è in grado di risolvere il problema, che dovrebbe essere affrontato sulla base di un mix di misure a tutela sia dell’individuo che della famiglia di appartenenza, tuttavia gira e rigira si parte e si arriva ai soliti problemi che hanno tenuto banco nel corso del dibattito.

Per garantire minimi salariali adeguati si prospettano – quindi – due opzioni principali per il caso italiano: la prima è quella di un’estensione dell’applicazione dei contratti collettivi principali a tutti i lavoratori del settore, previa la definizione di quali sono i contratti collettivi principali e il settore di riferimento; la seconda è quella di un salario minimo per legge. Entrambe le opzioni – sottolinea il documento – permetterebbero di fissare livelli salariali minimi con punti di forza e debolezza diversi, ma soprattutto entrambe le opzioni si scontrano con ostacoli politici e tecnici che da anni bloccano ogni avanzamento in materia.

La prima opzione richiederebbe una legge sulla rappresentanza sindacale, allo scopo di individuare i contratti meritevoli di estensione in quanto stipulato dalle organizzazioni più rappresentative. Giustamente il gruppo ricorda che, nel tempo, sono stati individuati attraverso specifiche intese tra le parti sociali, dei criteri e delle modalità per risolvere questa fase preliminare di accertamento della rappresentatività, ma che, nella pratica, non si è mai pervenuto a soluzioni stabili ed operative. E, sotto questo aspetto, il documento ridimensiona la faciloneria con cui si è parlato e si parla della legge sulla rappresentanza, pensando di svicolare da quanto previsto dal Ghino di Tacco nascosto nei commi dell’articolo 39 Cost. In mancanza dell’attuazione di questo articolo, l’eventuale estensione dell’efficacia del contratto stipulato dai soggetti sindacali più rappresentativi potrebbe far leva esclusivamente sull’art. 36 Cost. e quindi riguardare soltanto il trattamento economico complessivo minimo previsto dai contratti collettivi secondo il modello dei lavoratori soci di cooperativa, giudicato legittimo dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 51/2015), proprio in relazione all’art. 36. Si pone, poi, la questione della definizione del perimetro entro il quale è efficace il contratto.

Secondo un’interpretazione del principio costituzionale per cui “l’organizzazione sindacale è libera”, ciascuna associazione può organizzare e rappresentare datori di lavoro e lavoratori come reputa senza imposizioni autoritarie e la definizione dei contorni della categoria contrattuale di riferimento è considerata essa stessa frutto della libera autodeterminazione delle organizzazioni sindacali. Questo problema potrebbe essere risolto ideando in via eteronoma o, preferibilmente, autonoma un meccanismo che consenta di stabilire con certezza quali sono i contorni della categoria. Tale meccanismo deve essere il più possibile rispettoso della libertà sindacale. Chi scrive concorda con questi dubbi e, pertanto, non ha mai condiviso le iniziative legislative che cercavano di risolvere il problema aggirando l’articolo 39, il quale, tuttavia, non è applicabile a fronte dell’ordinamento giuridico in cui si è sviluppato, nel dopoguerra fino ad oggi, il sistema delle relazioni industriali basandosi sui principi della libertà sindacale, dell’autonomia collettiva, sul reciproco riconoscimento nell’ambito del diritto comune dei contratti. Tutto ciò premesso resterebbe solo l’opzione del salario minimo. A fronte dell’aumento della povertà lavorativa, le politiche pubbliche italiane non sembrano essersi mosse “direttamente” per affrontare tale fenomeno al fine di arginare le cause delle basse retribuzioni.

La risposta – denuncia il documento – è stata limitata essenzialmente a misure “indirette”, come, per esempio, le misure per il Sud e per l’occupazione femminile. L’unica misura introdotta con l’obiettivo esplicito di aumentare le retribuzioni medio-basse sono stati gli “80 euro”, che, tuttavia, si basano sul salario individuale, indipendentemente dal reddito familiare, e, inoltre, non sono corrisposti a chi ha un reddito talmente basso da risultare incapiente a fini fiscali. Nei fatti questa misura – sostiene il gruppo – non è stata, dunque, molto efficace nel proteggere dal rischio della povertà lavorativa. Le ulteriori considerazioni svolte meritano qualche precisazione perché potrebbero essere interpretate come una critica a certe tipologie tipiche della contrattazione di prossimità. “Anche gli sgravi fiscali sui salari pagati dalle imprese come premio di produttività non appaiono in grado di ridurre significativamente la povertà lavorativa, dato che le imprese che pagano questi premi e offrono contrattazione di secondo livello ai dipendenti sono solitamente quelle che già pagano salari ben superiori a quelli medi”. Sembra a chi scrive che questa considerazione costituisca una sorta di “rovesciamento della prassi”.

I premi di produttività non si pongono l’obiettivo di contrastare il lavoro povero, ma di superare un handicap di lungo periodo dell’economia italiana durante il quale la produttività è rimasta pressoché stagnante ed è comunque stata un sottomultiplo di quella di altri Paesi. “Se guardiamo oltre l’orizzonte congiunturale – disse Draghi nel suo intervento all’Assemblea della Confindustria – il nostro obiettivo deve essere migliorare in modo significativo il tasso di crescita di lungo periodo dell’Italia. Nel 2019 – ha proseguito il premier – il nostro reddito pro capite era fermo al livello di venti anni prima. Nello stesso periodo, la produttività totale dei fattori è diminuita di più del 4% (nei vent’anni precedenti), mentre in Germania è aumentata di oltre il 10% e in Francia di quasi il 7%”. Sarebbe corretto di tenere conto anche di questi differenziali quando ci si lamenta delle retribuzioni basse in Italia.

Infine – tornando al documento del Gruppo – il Reddito di Cittadinanza ha giocato un ruolo senz’altro positivo nell’attenuare la povertà dei nuclei beneficiari, ma tale misura è essenzialmente una forma di reddito minimo, peraltro non sufficiente per portare le famiglie numerose al di sopra della soglia di povertà e limitata nell’affrontare un fenomeno complesso e sfaccettato come la povertà lavorativa. La fissazione di un salario minimo per legge sul modello di quelli esistenti in tre quarti dei paesi europei, se ben disegnato, – la ricerca socio-economica più recente lo conferma – non avrebbe effetti distorsivi sui livelli complessivi di occupazione mentre potrebbe persino costituire – secondo il documento – un vincolo benefico per il sistema economico generale. Questa opzione potrebbe risultare più semplice dal punto di vista giuridico anche se non sarebbe priva di criticità. In questo caso, a parte il problema politico che deriva dall’opposizione delle principali parti sociali che temono che un minimo per legge danneggi il sistema della contrattazione collettiva e scateni una corsa al ribasso (cosa, però, non avvenuta negli altri paesi europei dove il minimo legale convive con la contrattazione collettiva, da ultimo la Germania che ha introdotto il salario minimo nel 2015), il problema sarebbe quello di trovare una definizione di minimo e stabilire la soglia ragionevole. Inoltre, andrebbe considerato, prosegue il gruppo, che rispetto alla articolazione per livelli dei minimi tabellari della contrattazione collettiva il salario minimo per legge definirebbe una soglia minima uguale per tutti senza fare distinzioni tra qualifiche dei lavoratori e tra settori.

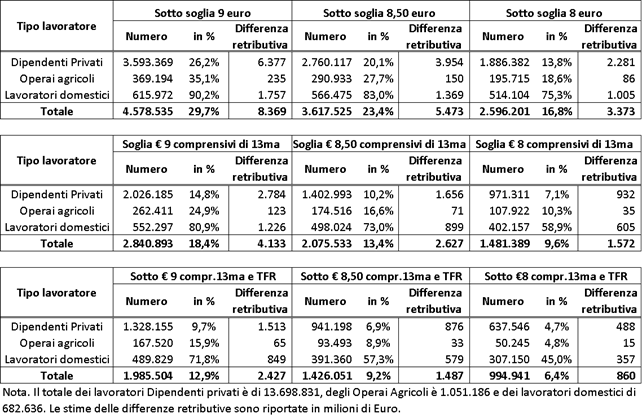

Occorrerebbe, in ogni caso, introdurre meccanismi di verifica e adeguamento periodico e organismi consultivi, così come indicato dalla proposta di Direttiva europea e da alcune proposte di legge depositate in Parlamento. A seconda della definizione e della soglia, il numero di lavoratori coperti potrebbe andare dal 30% al 6%.

Combattere la povertà lavorativa, secondo il gruppo, richiede una strategia complessiva che coniughi elementi macroeconomici e strutturali con interventi micro a livello individuale e familiare. Al momento, tuttavia, non esiste un disegno di politiche integrate e – ad eccezione del RdC – molto viene demandato alle agevolazioni contributive per sostenere, ad esempio, l’occupazione femminile e giovanile. Queste voci di spesa muovono risorse ingenti: nel 2019 ammontavano a circa 17 miliardi di euro e a 14 miliardi nel 2020, contro gli 8 miliardi per il Reddito di Cittadinanza e i 20 miliardi per la CIG nel 2020. Se da una parte le agevolazioni contributive hanno un diretto e chiaro effetto occupazionale, gli effetti sui salari netti (e ancor più sui redditi familiari) sono più incerti.

Membro del Comitato scientifico ADAPT