ADAPT – Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro

Per iscriverti al Bollettino ADAPT clicca qui

Per entrare nella Scuola di ADAPT e nel progetto Fabbrica dei talenti scrivi a: selezione@adapt.it

Bollettino ADAPT 5 giugno 2023, n. 21

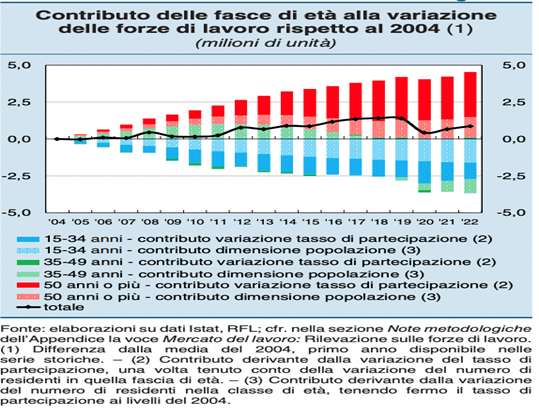

Anche nel dibattito pubblico finalmente ci si accorge che, tra le trasformazioni del lavoro, un ruolo determinante è da ricercarsi nei cambiamenti demografici. Quelli, già profondi, degli ultimi venti anni e quelli, ancora più drastici, che ci offrono le proiezioni sul futuro. Già nella nostra riflessione sul Primo Maggio avevamo evidenziato come, dai tempi della legge Biagi a oggi, i lavoratori tra i 50 e i 64 anni siano quasi raddoppiati (+91%) passando dai 4,35 milioni del 2002 ai 8,32 milioni del 2022. Nello stesso arco di tempo abbiamo registrato 3 milioni in meno di lavoratori sotto i 50 anni. La recente relazione annuale della Banca d’Italia bene evidenzia (pagina 107, vedi la figura qui sotto) come stia velocemente cambiando il contributo delle diverse fasce di età alla variazione delle forze lavoro.

In questo scenario non può non cambiare il modo in cui la politica e gli stessi studiosi leggono il fenomeno “lavoro” e il ruolo che esso ha nelle nostre economie e nelle nostre società. L’impressione, tuttavia, è di assistere a un dibattito con lo sguardo ancora rivolto al passato. Perché, si sente dire, se oggi mancano camerieri, muratori, braccianti e artigiani è colpa della demografia. E da qui parte il solito scontro “politico” su come colmare questo crescente divario tra la domanda e l’offerta (sempre più ristretta) di lavoro dove un ruolo centrale, ma controverso, viene assegnato ai flussi migratori; a quei migranti un tempo accusati di rubare il lavoro agli italiani e, non da oggi invero se siamo capaci di leggere le trasformazioni del lavoro già in essere, indicati come i principali candidati a quei lavori umili e neo-servili che sono rifiutati dai nostri figli.

Avremo modo di discutere nei prossimi anni – e in realtà, come ADAPT, lo stiamo provando a fare da diverso tempo (vedi F. Sperotti, Demografia e mercato del lavoro: i cambiamenti dei prossimi quarant’anni, in DRI, 2011 e già A. Russo, R. Salomone. M. Tiraboschi, Invecchiamento della popolazione, lavoratori “anziani” e politiche del lavoro: riflessioni sul caso italiano, in Working paper ADAPT n. 7/2002) – di come le trasformazioni sociali e demografiche in atto incidano sulla stessa idea di lavoro e della sua centralità o meno per una civiltà (per un approfondimento sul punto rinvio a M. Tiraboschi, Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico, ADAPT University Press, 2019). E tuttavia c’è un nodo di fondo che ancora non viene messo a fuoco e che potrebbe essere una chiave di lettura interessante per impostare con occhi nuovi un problema che è oramai entrato nella agenda politica e, seppure in termini meno maturi, anche in quella degli attori del nostro sistema di relazioni industriali grazie alla crescente consapevolezza delle profonde correlazioni tra dinamiche del mercato del lavoro e funzionamento dei sistemi di welfare (vedi D. Garofalo, Anziani e mercato del lavoro: risorsa o zavorra?, in Il diritto del lavoro e la sua evoluzione. Scritti in onore di Roberto Pessi, Bari, 2021, pp 1133-1282).

Secondo una recente analisi apparsa su The Economist (The baby-bust economy. Global fertility has collapsed, with profound economic consequences) la distruzione creativa è più rara nelle società che invecchiano: “fewer babies means less human genius. But that might be a problem human genius can fix”. Parole che richiamano alla mente la celebre profezia di John Maynard Keynes che, in un celebre studio del 1930 (Economic Possibilities for our Grandchildren, in Essays in Persuasion, Norton & Co., 1963 ma 1930, pp. 358-373), indicava nel 2030 la liberazione dal lavoro ad opera di macchine e tecnologie sempre più avanzate: “turni di tre ore e settimana lavorativa di quindici ore possono tenere a bada il problema per un buon periodo di tempo. Tre ore di lavoro al giorno, infatti, sono più che sufficienti per soddisfare il vecchio Adamo che è in ciascuno di noi”.

Certo, aggiungeva Keynes, tutto questo dipende dalla importanza che una società assegna ai processi di accumulazione della ricchezza e forse su questo il grande economista inglese si sbagliava, nel pensare cioè a una umanità capace di liberarsi “di molti dei principi pseudomorali che ci hanno superstiziosamente angosciati per due secoli, e per i quali abbiamo esaltato come massime virtù le qualità umane più spiacevoli”. E cioè al “coraggio di assegnare alla motivazione «denaro» il suo vero valore. L’amore per il denaro come possesso, e distinto dall’amore per il denaro come mezzo per godere i piaceri della vita sarà riconosciuto per quello che è: una passione morbosa, un po’ ripugnante, una di quelle propensioni a metà criminali e a metà patologiche che di solito si consegnano con un brivido allo specialista di malattie mentali”.

Resta tuttavia vero e ancora forte il messaggio di Keynes quando ci esortava a non sopravvalutare l’importanza delle questioni economiche o sacrificare alle presunte necessità della economia altre questioni di maggiore e più pregnante significato legate al rapporto tra la persona e il lavoro: “ciò significa che il problema economico non è se guardiamo al futuro, il problema permanente della razza umana (…). Per la prima volta dalla sua creazione, l’uomo si troverà di fronte al suo vero, costante problema: come impiegare la sua libertà dalle cure economiche più pressanti, come impiegare il tempo libero che la scienza e l’interesse composto gli avranno guadagnato, per vivere bene, piacevolmente e con saggezza”. Del resto, se pensiamo ai rapporti tra demografia e lavoro, non possiamo non dimenticare come il progresso economico e sociale che ha accompagnato la rivoluzione industriale abbia portato, in meno di un secolo, alla esplosione della popolazione mondiale, passando da 2 a 8 miliardi di persone. Ebbene, non è forse questo il primo e vero problema di sostenibilità per il nostro pianeta? Davvero è così grave e preoccupante, rispetto a una popolazione mondiale fuori controllo, un calo di 5 milioni di italiani nei prossimi trent’anni?

Bene insomma pensare ai camerieri, ai braccianti e ai muratori che mancano alle nostre imprese. Ma non sarebbe male, al tempo stesso, iniziare a ripensare al ruolo della economia nelle nostre opulente e pigre società che, nel beneficiare dei flussi migratori di persone che lasciano le proprie terra a causa di dittature, guerre e carestie, si permettono il lusso di lasciare indietro una quantità impressionante di persone che, come indicano i tassi di occupazione, riteniamo di escludere dal mercato del lavoro solo perché, in ragione della loro fragilità, del loro sesso, o dei loro problemi di salute, non siamo capaci di ripensare il lavoro fuori dalla stretta sfera economicista del “lavoro produttivo” e anche, molto più banalmente, di rivedere radicalmente i concetti di presenza al lavoro e di esatto adempimento della prestazione di lavoro (ne ho parlato recentemente in Salute e lavoro: un binomio da ripensare. Questioni giuridiche e profili di relazioni industriali, in DRI, 2023). Tutti buoni argomenti, questi, per pensare che ha pienamente ragione Giuseppe De Rita quando, sulle pagine de La Stampa, ci ricorda che la crisi che viviamo oggi in Italia è una crisi sociale non economica come pure siamo portati a ritenere guardando il futuro con gli occhi e le categorie del passato.

Michele Tiraboschi

Università di Modena e Reggio Emilia

Coordinatore scientifico ADAPT

@MicheTiraboschi

@MicheTiraboschi